Les nouvelles technologies au théâtre : pour quels effets dramaturgiques ?

Table ronde

Théâtre Nouvelle Génération à Lyon©

CRITIQUES. Regard sur la technologie dans le spectacle vivant. Carnet en ligne de Theatre in Progress avec Comité de lecture (pour cette table ronde : Claude Beyeler, Simon Hagemann, Anne-Charlotte Neidig, Rébecca Pierrot, Izabella Pluta, Annaëlle Poget)

Dans le cadre du séminaire PREAC THEATRE intitulé Le théâtre augmenté, pour quels effets dramaturgiques ? En quoi l’usage des nouvelles technologies modifie-t-il le théâtre, la pratique du metteur en scène, celle du comédien ?, les 12, 13 et 14 octobre 2016 au Théâtre Nouvelle Génération à Lyon. Ce stage national PREAC organisé au Théâtre Nouvelle Génération interroge l’apport des outils numériques au théâtre en alternant des temps théoriques (conférences d’universitaires spécialistes du domaine) avec des temps de pratiques en ateliers avec des artistes. Le spectacle de Joris Mathieu, Hikikomori-le refuge, que les stagiaires pourront découvrir lors du stage, fera l’objet d’une réflexion. Les participants de cette table ronde sont : Nicolas Boudier (collectif Haut et Court), Joris Mathieu, directeur du Théâtre Nouvelle Génération (collectif Haut et Court), Nicolas Rosette (Théâtre Nouvelle Génération), Claire Bardainne et Adrien Mondot (compagnie Adrien Mondot & Claire Bardainne), Julien Dubuc, Alexia Chandon-Piazza et Chloé Dumas (Collectif In Vivo) et Selena Savić, architecte et chercheuse (Science de l’Information appliquée à l’Architecture). Introduction et modération : Catherine Ailloud-Nicolas (dramaturge et chercheuse liée à l’Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités). Nous remercions Joris Mathieu pour son autorisation à transcrire ce débat et le publier sur le site des « Critiques ». La transcription a été réalisée en mars 2021 par Rébecca Pierrot, a été retravaillée, puis a pris finalement une forme plus littéraire, légèrement abrégée dans la version éditée par rapport à l’enregistrement sonore original.

Catherine Ailloud-Nicolas : Je propose que vous vous présentiez sous l’angle du titre de notre formation. Je donne la parole à Joris Mathieu, directeur de ce Théâtre.

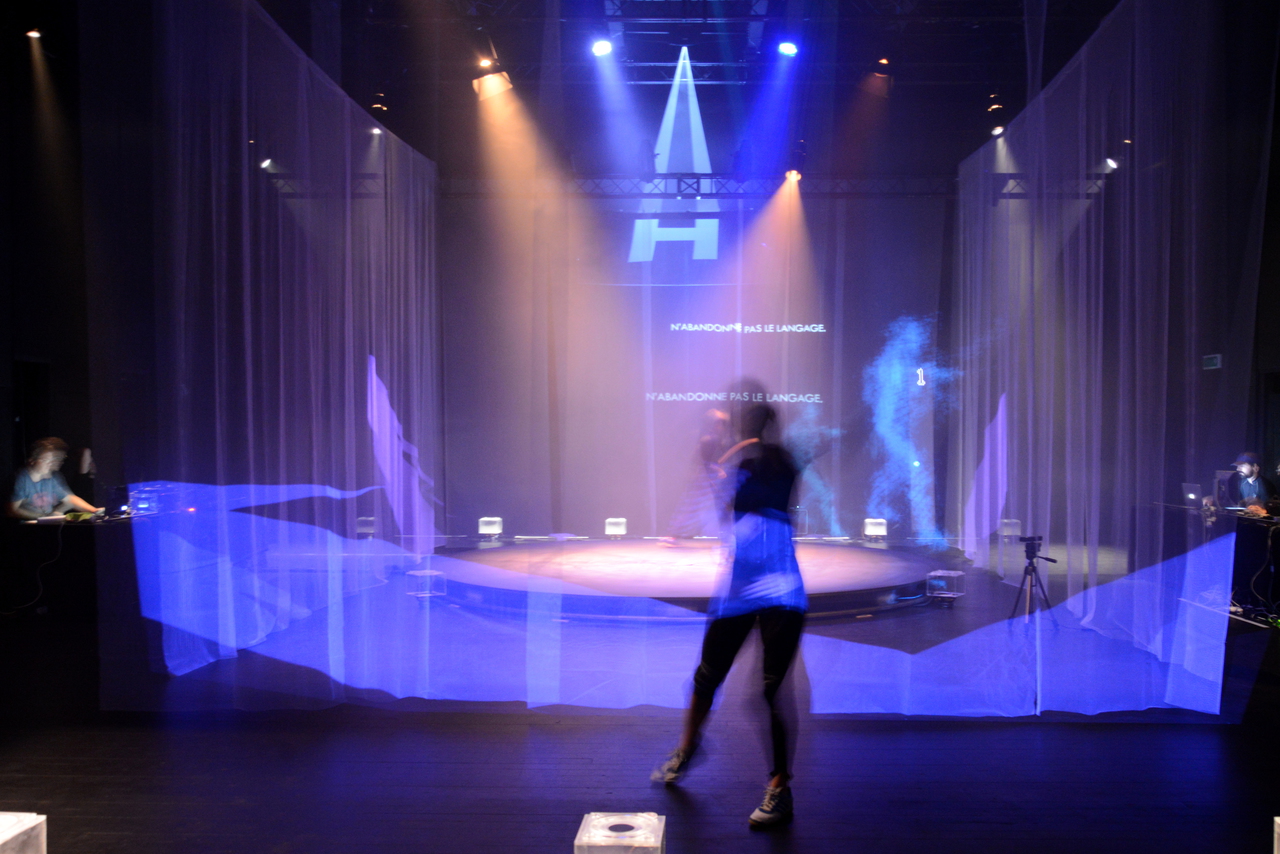

Joris Mathieu : Je suis metteur en scène et Nicolas [Boudier] est scénographe et éclairagiste. Nous travaillons ensemble depuis dix-ans ans, et constituons une sorte d’ensemble artistique avec les membres de l’équipe Haut et Court qui m’ont accompagné dans la direction du CDN[1]. Dans notre travail est d’abord apparue la question scénographique, et ce dès les premiers spectacles. L’espace comme élément dramaturgique qui raconte des histoires, qui met en présence les acteurs dans un environnement, qui orchestre une relation spécifique avec le spectateur et avec tous ses sens ouverts. Il s’agit de l’œil évidemment dans le rapport au cadre et à l’image mais également d’une très forte dimension musicale ; cette dernière dans l’accompagnement de la traversée du spectacle mais aussi dans la dimension physique du son et sa résonance dans un espace et dans les corps. C’est un peu naturellement en travaillant sur la scénographie, le cadre, la lumière, la musique, que l’intégration d’un travail sur l’image numérique est arrivée. D’abord, cela s’est fait dans les premiers spectacles avec la projection d’images sur écran, puis au sein d’une problématique qui nous est apparue. Une problématique scénique, toute simple, je dirais : comment traverser l’écran ? Comment faire pour que l’écran ne soit pas qu’un simple support à l’image, mais bien un support de projection d’imaginaire pour les spectateurs ? En considérant étymologiquement les éléments, l’écran permet d’afficher des choses mais il peut aussi être ce qui fait obstacle à la vision, c’est-à-dire que l’acteur est derrière, devant, à côté mais physiquement l’écran est présent. La question de se débarrasser du support écran s’est donc très vite imposée pour introduire des dispositifs du type Pepper’s Ghost dont on a parlé ce matin, et peut-être aussi cet après-midi[2]. Ce qui est très intéressant et qui a été un élément important avec l’exploration de ce dispositif du Pepper’s Ghost, c’est d’y retrouver la scène, comme ce qu’on pourrait définir comme un écran doué de profondeur dans lequel l’image n’est pas plane, mais a le même statut que les autres éléments scéniques qui interviennent. Quand je dis éléments scéniques, c’est un peu provocateur, cela peut être l’acteur aussi bien que les objets ou les éléments décoratifs. Tous ces composantes ont eu un impact important puisqu’elles ont mené progressivement – d’abord par la rencontre avec un auteur Antoine Volodine[3], qui développe des univers toujours à la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts – à notre premier usage du Pepper’s Ghost. Notre but était de rendre tangible cette relation incertaine qui est celle du vivant et du mort dans cet espace-là du théâtre qui souvent résonne avec ces questions. Plus que l’illusion, finalement, c’était la question du trouble qui était présente : le trouble du réel, la perception du corps en scène, et on l’espérait, par ricochet, l’interrogation que ça pouvait provoquer chez chaque spectateur, de la nature de son propre corps, un peu par effet miroir. Ce premier travail a été le début d’un cycle sur l’exploration de la perte : qu’est-ce qu’on perd, qu’est-ce qui nous manque ? Par la suite, à travers l’univers de Philip K. Dick[4], il s’agissait de la disparition de la chair, comment la chair disparaissait sous les yeux du spectateur, comment le corps se désincarnait.

Dans Hikikomori[5], c’est plutôt la question de la disparition de la communication qui se met en place, avec des personnages qui ne dialoguent plus entre eux et qui sont dans le silence le plus total, mais qui continuent à être animés de pensées. La scénographie est le point central pour nous, et évidemment la recherche de l’effet physique sur le spectateur, c’est-à-dire, comment il perçoit, comment il reçoit ce qui est envoyé, avec cette idée – ce terme a été employé ce matin par Izabella [Pluta] dans sa présentation – comment le spectateur devient coproducteur finalement, d’un spectacle, puisqu’il porte son regard avec une forte subjectivité et ne fait pas que recevoir un message qui serait émis et interprété de manière universelle par tous, mais, effectue son propre travail d’interprétation. C’est vraiment ça qui guide notre démarche dans l’entrechoc entre des images littéraires et des images scéniques ou musicales qui font que dans leur rencontre, chacun·e se fabrique son propre montage, pour reprendre d’une certaine manière les mots exprimés tout à l’heure en parlant de Jacques Polieri[6], il me semble.

Catherine Ailloud-Nicolas : On continue ce petit tour rapide pour que vous ayez un peu une idée de qui vous avez en face de vous.

Selena Savić : Je suis chercheuse et architecte. Je travaille dans le contexte du théâtre sur les questions de la technologie, leur matérialité, et l’interaction avec la technologie.

J’ai travaillé spécifiquement sur un projet qui essayait de tester les outils d’augmentation de la performance, de théâtralité, où l’idée était de voir comment on pourrait travailler ensemble : une équipe qui développe la technologie et la dramaturgie. C’est une question très difficile qui demande beaucoup d’échanges entre les domaines et plusieurs sacrifices dans la discipline ce qui n’était pas toujours facile. A côté de cet intérêt pour la matérialité de la technologie, je travaillais à la fois sur la scénographie avec les éléments du décor de nature numérique et interactive. Je dirais que je trouve toujours difficile de définir ma profession et de trouver cette niche où je suis l’experte. Ici, dans cette situation, je suis une experte peut-être dans la recherche, puisque c’est ce qui me différencie des autres. Néanmoins, chaque fois, selon l’entourage, on a une fonction différente par rapport aux autres et j’aimerais tresser cette interdisciplinarité qui, dans mon travail, m’aide à comprendre la complexité qui est en jeu, dans la création ou dans la vie.

Nicolas Rosette : Je suis collaborateur artistique et je fais partie de la direction du Théâtre Nouvelle Génération aux côtés de Joris [Mathieu] et Céline [Le Roux]. Au-delà de l’accompagner dans son bon fonctionnement et sa programmation, j’ai aussi un parcours qui va jusqu’à des questions plutôt de sociologie, d’anthropologie, où je me suis beaucoup intéressé à divers médias, en incluant notamment le spectacle vivant. Cela m’a amené à travailler dans le design d’interaction, dans l’industrie lourde des jeux vidéo et à positionner des questions contemporaines autour de cette société du numérique et aussi des formes d’écriture. C’est plutôt un regard non plus seulement interdisciplinaire mais presque de plusieurs médias, et même trans-sectoriel, puisque que je pose aussi bien le regard à travers le prisme de l’industrie lourde l’entertainment que les professions finalement beaucoup plus artisanales qui sont les nôtres au sein du spectacle vivant.

Claire Bardainne : Nous formons avec Adrien [Mondot] un binôme de création et de direction d’une compagnie qui porte notre nom. Nous effectuons un travail de théâtre visuel : il n’y a pas de texte dans nos créations, nous ne savons même pas s’il y a une histoire.

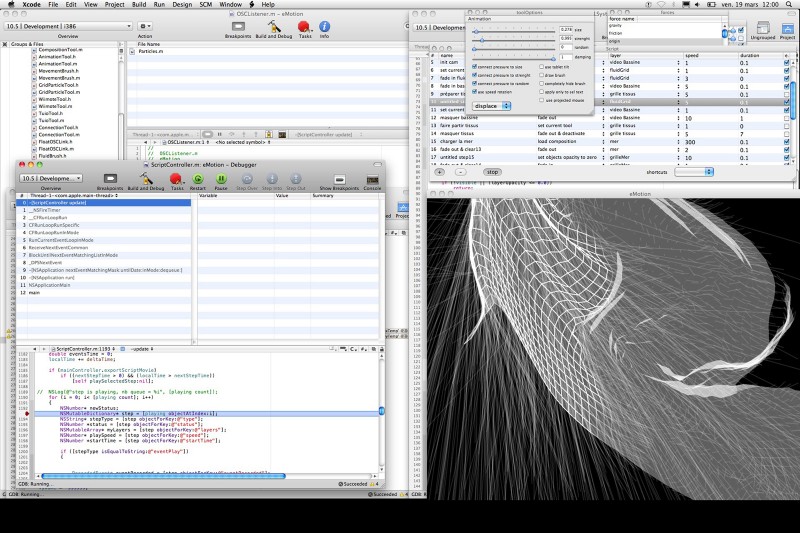

Adrien Mondot : Nous sommes à la recherche d’un théâtre de sensations où l’on explore les possibilités d’un média, peut-être de l’endroit d’où l’on parle. Pour ma part, je ne viens pas du tout d’un milieu artistique. Je suis ingénieur informatique au départ, ainsi que jongleur et c’est en m’associant avec Claire, qui elle est scénographe et plasticienne, que nous avons décidé de chercher ce qu’apportait ce médium de la matière graphique en mouvement : quelles émotions arrivions-nous à faire ressentir ?

Claire Bardainne : Faire des images toutes seules ça ne nous intéresse pas. L’enjeu pour nous c’est de transformer des images en paysage, en partenaire de jeu, et de leur faire rencontrer le corps sur scène, le corps vivant et d’en constituer des outils technologiques du spectacle. Cela veut dire faire des « outils vivants ». Tout l’enjeu pour nous est d’aller penser des outils : dès l’amorce du processus créatif, dans la programmation même du logiciel, dans la construction des ordinateurs, d’aller vraiment penser un numérique qui va permettre de garder la fragilité et la beauté de la présence vivante sur scène. Comme on l’a un peu évoqué aussi tout à l’heure, nous traversons le champ du spectacle vivant et celui aussi des arts plastiques. Effectivement moi j’ai plutôt une pratique qui vient originellement du champ du graphisme et de l’élaboration faite de sensations – et nous essayons de construire avec l’imaginaire, l’imaginaire des sensations. Ce n’est pas figuratif. Nous utilisons des images en général très simples, si l’on peut dire, d’un point de vue graphique : des points, des lignes, à la limite des lettres, en général en noir et blanc – ça n’est pas pour des raisons techniques (je devance la question) – nous pourrions faire des couleurs mais nous préférons rester dans cette forme de minimalisme graphique, pour donner la place la plus grande à l’imaginaire du spectateur.

Adrien Mondot : Il est de fait que nous pensons toujours les scénographies en même temps que le projet. L’espace est notre premier rapport à une œuvre généralement : comment l’image va rencontrer la matière?, comment la lumière va rencontrer la matière? Comme le disait Joris, nous cherchons souvent à faire sortir l’image de son cadre d’image. Nous n’utilisons alors jamais l’écran mais toujours des surfaces qui permettent de ne pas sentir le contour, le bord de l’image projetée et qui sont transparentes pour pas qu’on ait cette notion de devant ou derrière mais que l’image soit là, sur le plateau, au même titre que les interprètes.

Claire Bardainne : Nous utilisons à la fois de technique de manipulation puisque tout est animé en temps réel et rien n’est enregistré. Nous effectuons un travail en régie de marionnettes virtuelles, c’est-à-dire que nous animons les images avec des outils comme les tablettes graphiques ou des iPads, de manière à les faire danser en même temps que les interprètes. Cela crée finalement un véritable duo qui s’opère entre la personne qui est sur scène et la personne qui est l’opérateur, qu’on appelle l’interprète numérique.

Adrien Mondot : C’est en quelque sorte du marionnettisme, à l’exception du fait que les fils sont juste des algorithmes et les doigts, qui manipulent ces marionnettes, sont cachés en régie ou non.

Claire Bardainne : Dans nos dernières recherches qui sont une transposition à l’échelle de la page d’un livre des émotions et des sensations qu’on cherche à créer, nous sommes en train de repasser sur les images Du mouvement de l’air discutées précédemment.

Adrien Mondot : Nous cherchons toujours à faire des choses avec les moyens du bord, nous sommes vraiment dans une vision do it yourself, beaucoup de bricolages qui ne sont pas du tout de la haute technologie. Nous croyons vraiment de remettre tout le temps l’humain au centre des recherches, quand bien même il y a de la technologie sur le plateau. C’est toujours pour l’humain, et même en régie cela reste très humain : nous n’utilisons pas de capteurs, mais uniquement des petites menottes que nous dessinons et bougeons avec les danseurs.

Claire Bardainne : Pour le meilleur et pour le pire.

Julien Dubuc : Je représente le collectif INVIVO. Nous l’avons fondé en 2011, dans un but de produire de façon collective des formes hybrides. Nous sommes justement dans la catégorie inclassable dont nous parlions tout à l’heure. Nous venons du théâtre, et nous sommes tous rencontrés durant notre formation à l’ENSATT[7]. Nous nous sommes retrouvés autour de la problématique de partir du spectateur pour faire l’œuvre, mais nous pensons vraiment que l’œuvre se fait dans l’espace mental du spectateur, ce qui nous a poussé à nous demander : pourquoi ne pas partir du point de départ, autrement dit, de la perception du spectateur, et comment est-il possible de construire l’œuvre théâtrale autour de cette perception ?

Chloé Dumas : Nous n’avons pas forcément de texte non plus. Nous utilisons des extraits de textes ou d’autres manières différentes. Cependant, la dramaturgie, elle, ne se crée pas avec un texte initial, mais plutôt à partir du regard du spectateur comme point de départ.

Julien Dubuc : Les outils technologiques, nous les utilisons tous les jours comme véritables outils, mais aussi dans nos créations, en tant que sujets. Ce procédé est assez récurrent.

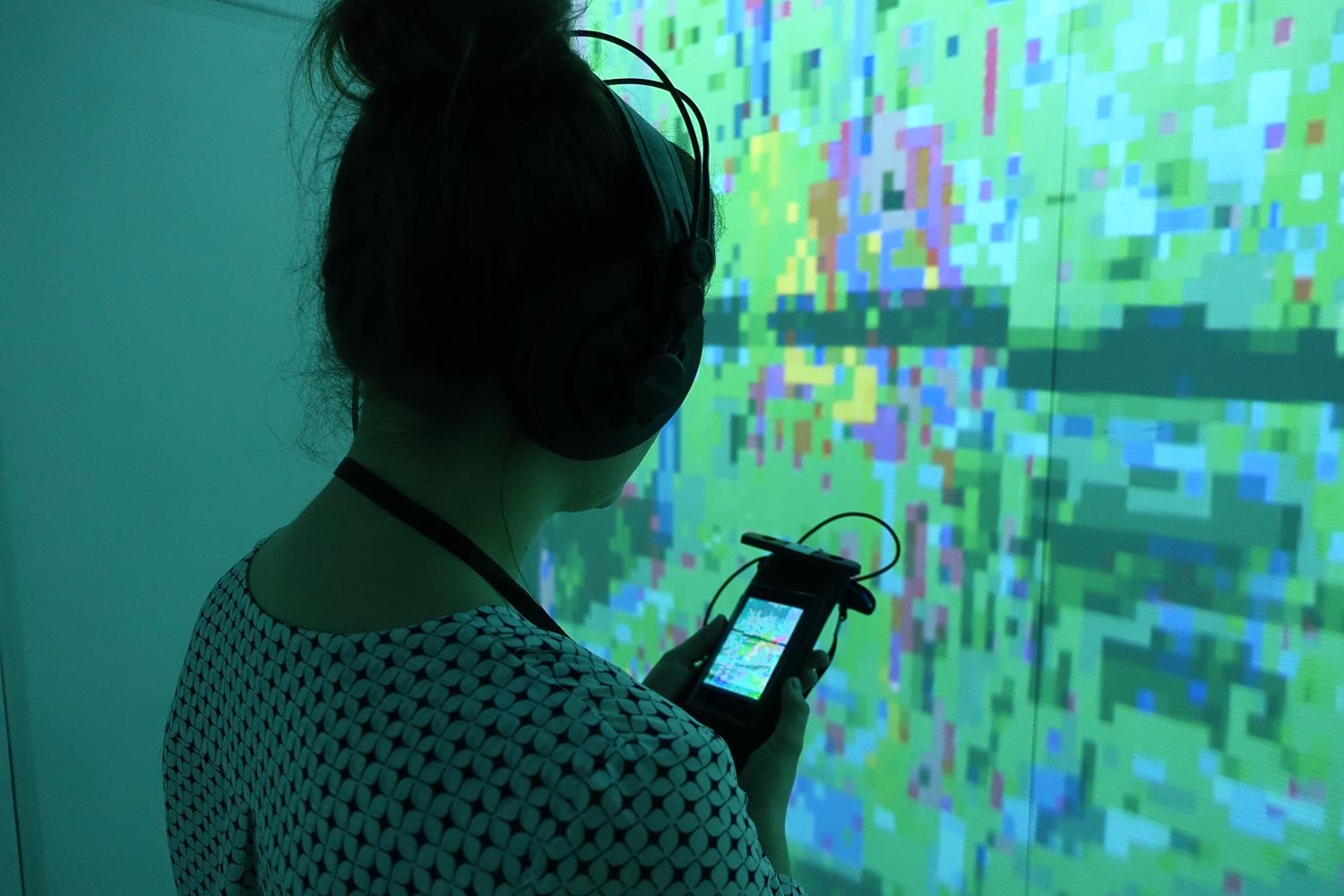

La première création s’appelait Parfois je rêve que je vois. C’était un spectacle immersif pour dix spectateurs en casques, qui durait 45 minutes. Dans toutes les créations où nous avons utilisé le son au casque et la technique du binaural qui permet de faire des hologrammes sonores, des images holophoniques permettent de reconstruire à 360° autour de la tête du spectateur un vrai univers sonore, et d’être plongé au milieu d’une rue, puis dans une chambre.

Catherine Ailloud-Nicolas : Comme vous avez fait cette petite présentation les uns et les autres, vous voyez qu’il m’est difficile de faire émerger quelques questions qui vous rassemblent à partir de ces présentations. Ce matin, nous avons exprimé que, fondamentalement, il y avait deux mondes en parallèles : le monde de la recherche artistique et le monde de la recherche scientifique. J’ai l’impression, quand je vous entends tous, que ces deux mondes ont finalement été rassemblés dans chacune de vos équipes. Dans ces dernières, comment fonctionne le rapport entre la recherche technologique (de l’outil, des possibilités), et d’autre part la recherche théâtrale ? Comment cela fonctionne à l’intérieur de vos processus de création ou durablement dans le parcours ?

Joris Mathieu : Déjà, dans l’équipe, il y a plusieurs compétences qui sont réunies, et effectivement, en développant le travail, des personnes sont arrivées et se sont installées durablement, comme Loïc qui est à la fois plasticien parce qu’il a fait l’école du Fresnoy[8] mais aussi programmeur et qui développe pour nous en interne des outils nous permettant de réaliser ce que l’on veut produire. Il est donc vrai que petit à petit, les compétences sont intégrées à l’équipe de création. Après, dans notre démarche, nous sommes sur des phasages : c’est-à-dire qu’il y a toujours une approche scénographique d’abord, où Nicolas et moi prenons du temps pour travailler sur la question de l’espace du dispositif avec une phase préparatoire quand il naît (le plus souvent de l’adaptation d’un texte). Par conséquent, il y a toujours une première adaptation, nous produisons un projet scénographique, et à la suite du projet scénographique, une deuxième version de l’adaptation du texte vient éliminer ce qui est déjà, pour nous, raconté par le dispositif en lui-même, ce que cela renvoie pour nous au spectateur.

Ensuite, quand nous rentrons dans le travail de répétition, nous travaillons dans la temporalité qui est celle du spectacle vivant, c’est-à-dire que nous avons très peu d’images réalisées en amont, mais nous avons deux vidéastes, Loïc Bontemps et Siegfried Marque, qui dans le temps des répétitions, réalisent des images en temps réel, par rapport aux situations que nous sommes en train de travailler au plateau. Il s’agit plutôt du travail de l’image qui s’adapte à la dimension vivante du théâtre, où, quand nous sommes en répétition, les choses évoluent de jour en jour et par conséquent, le travail sur l’image. Nous sommes dans quelque chose où l’image ne vient pas figer un travail, mais évolue en même temps que le travail de plateau se fait.

Adrien Mondot : C’est une question qui revient souvent, qui s’est déjà posée aujourd’hui et qui se posera après : l’interprète à l’intérieur d’un dispositif comme celui-là, un dispositif scénographique important, modifie son approche au théâtre. Même si le vivant est au centre du projet avec l’interprète, il y a la notion, en tout cas dans notre travail, d’être en scène plutôt que d’être sur scène, qui est assez fondamentale, c’est-à-dire se concentrer sur l’état de présence. Nous sommes dans un domaine qui est celui de l’illusion avec le système du Pepper’s ghost que nous employons souvent, et finalement la mécanique qui doit exister chez l’acteur, c’est celle d’être le premier à croire à l’illusion qu’il ne voit même pas lui-même. Il doit donc croire à un environnement avec lequel il joue, alors que lui ne le perçoit pas. Seul le spectateur le perçoit. Il s’agit alors de quelque chose qui m’intéresse dans la « nourriture » du travail, parce que cela crée des évolutions dans les répétitions. C’est-à-dire qu’on se rend compte que la dimension vivante à l’intérieur de ce dispositif un peu technique est fondamentale mais repose sur la capacité de l’acteur à se raconter des histoires et à croire lui-même aux choses qu’il raconte.

Catherine Ailloud-Nicolas : Je souhaiterais que l’on revienne en arrière sur l’espace de recherche entre la recherche purement technique et la recherche artistique : est-ce que naît de ce partenariat un transfert de compétences, petit à petit, de transdisciplinarité entre la partie purement technique et la partie purement artistique, et est-il possible de séparer les deux de manière évidente ?

Adrien Mondot : Pour notre part, nous avons décidé de mettre tout relativement sur un même plan, de manière horizontale. Il n’y a pas de système qui soit récurrent dans nos créations. Parfois, ce sont des procédés techniques qui sont l’embryon d’une idée, et qui ensuite poussent et se déploient dans l’échange. Inversement, cela peut être chercher à incarner une idée puis trouver le moyen technique de la réaliser. Il n’y a toutefois pas de règle, a priori.

Claire Bardainne : Je pense que c’est aussi quelque chose qui est spécifique à l’usage de ces technologies numériques : cette horizontalité, le fait qu’il n’y ait pas finalement une hiérarchie pyramidale, avec l’idée tout en haut qui décide de tout et puis la technique après qui va effectuer tout le travail. Nous ne défendons vraiment que le processus de création, les idées technologiques, les possibilités. Par exemple, l’apparition d’un logiciel comme Weser, ce qui nous a permis de travailler sur des partitions exécutées par l’ordinateur, des partitions complexes qu’un humain ne peut pas exécuter, mais qui sont quand même réalisées en temps réel, nous a donné des idées, et il s’agit bien d’une possibilité technique. Là, elle est logicielle, mais cela pourrait être matériel pour être la rencontre aussi avec quelqu’un qui est porteur d’une capacité et d’une connaissance. Cela va finalement ouvrir sur des expériences sensibles et des scènes entières. Et puis la scène d’après, ce sera la musique qui donne le « la », au sens propre et au sens figuré et qui va faire que tout le monde va s’organiser pour aller épouser finalement une idée qui est une idée sonore. Nous avançons comme ça dans la création, dans un processus vraiment très horizontal, dans lesquels les médias se croisent comme une tresse, sans une prenant plus d’importance qu’une autre.

Adrien Mondot : Il est important, je pense, que ces allers-retours se fassent très rapidement, entre technique et expérimentation plateau, afin d’éviter ce que l’on pourrait appeler le « syndrome du musée des confluent », c’est-à-dire, de se lancer dans une piste de travail qui n’est pas la bonne et continuer, continuer, persévérer, dans l’optique que cela fonctionnera un jour.

Claire Bardainne : Une autre caractéristique, en tout cas dans notre façon de travailler, c’est qu’avec Adrien on a le nez dans les ordis, et on fait les choses tous les deux, on fait les images, alors on n’est pas exactement au même endroit, Adrien code aussi beaucoup les logiciels et moi j’écris plus les partitions, je suis plutôt dans l’écriture des partitions d’images. Mais on a travaillé avec un chorégraphe sur Le mouvement de l’air qui nous a dit « c’est la première fois pour moi que le metteur en scène est aussi le régisseur vidéo ». Et nous sommes les premiers régisseurs vidéo de nos spectacles avant de transmettre cette partition-là.

Chloé Dumas : Je crois qu’on se rejoint un peu, puisque comme l’a énoncé Julien, nous venons justement du théâtre classique où nous avons appris à travailler avec un metteur en scène qui dirige le projet avec un texte, et là, justement, nous avons des formations différentes : par exemple, moi, je suis scénographe, Julien fait plutôt la lumière et la vidéo, et Alexia est comédienne. L’idée, c’était justement de se demander pourquoi ne serait-il pas possible de partir d’une vidéo ou d’un son pour créer une dramaturgie. Et en ça, les technologies, qui sont donc nos outils, sont intégrées dès le départ dans le processus de travail. Par conséquent, nous sommes aussi sur un plan horizontal et écrivons une partition où le son, le texte, l’effet vidéo, l’espace, se situent sur le même plan. L’outil peut donc être aussi le point de départ et un propos pour entamer un travail.

Catherine Ailloud-Nicolas : Est-ce qu’il peut y avoir l’inverse, c’est-à-dire une idée que vous ayez, un rêve pour lequel vous cherchiez ensuite une technologie qui vous permette de réaliser ce rêve ? Est-ce que ça existe aussi dans ce sens-là ?

Collectif INVIVO : Oui, bien sûr !

Catherine Ailloud-Nicolas : Par exemple ?

Adrien Mondot : Il s’agit souvent d’un travail de veille technologique, nous tombons parfois sur des éléments où nous nous disons « ah ! » et là le puzzle s’assemble et on se dit « oui, tout à fait », ça pourrait rentrer dans le cadre de cette production où l’on a besoin de telle idée.

Claire Bardainne : Dans le travail que nous menons, nous sommes très inspirés par la nature, non pas pour la reproduire mais pour la transposer. Je laisserai Joris retrouver [adresse à Joris] ta propre phrase que je ne vais pas citer. Ce que tu as dit un jour : « c’est comme emmener les gens en balades en forêt ». C’est vrai, finalement nous aimons bien se dire que les spectacles que l’on conçoit sont comme des balades, mais dans une nature un peu revisitée, un peu particulière. Dans tous les cas, c’est une source d’inspiration qui est forte et c’est quelquefois le point de départ pour la création : avoir vu un banc de poissons sous l’eau pendant l’été et être fasciné par le mouvement social qui les anime, et avoir envie de retraduire cette impression-là.

Catherine Ailloud-Nicolas : Selena, cette question de l’innovation et de la recherche à l’intérieur des équipes, comment est-ce que vous, vous la pensez ?

Selena Savić : Je dois dire que je suis très contente d’entendre ce que les trois équipes sont en train de dire, parce que pour moi, c’était toujours une frustration de voir cette relation entre la solution et le problème, entre la technique et le rêve, étant toujours un peu guidée par le rêve. Je dirais qu’il y a beaucoup de pratiques dans le théâtre, dans les nouveaux médias, ou en art, où ce qui est fait s’inspire des technologies, des possibilités ou des problèmes de la technologie. Ce qui est pour moi intéressant, maintenant, à poser comme question, ce sont les différentes idées de recherche. Il y a la recherche d’une solution, où par exemple, quand nous travaillons avec la technologie on cherche une solution, et recherchons les possibilités. Il y a aussi un type de recherche qui est assez similaire, un type de recherche de la solution artistique : nous avons besoin de montrer quelque chose d’une certaine manière, mais il y a aussi une recherche réflexive qui est plutôt la recherche scientifique très présente dans le discours aujourd’hui, de la recherche par projet, la recherche pratique, la recherche appliquée dans les arts dramatiques ou la recherche appliquée dans les arts en général et ça c’est une grande confusion tout le temps. Et je pense, qu’au lieu de définir les endroits -ça c’est la recherche vraie ou ça ce n’est pas une vraie recherche- ce qui ne va nous porter nulle part, c’est plutôt intéressant de discuter de la manière dont les résultats sont partagés. Parce-que c’est simple : avec la recherche scientifique on écrit des articles et on doit publier quelque chose. Quelquefois, nous sommes obligés de publier aussi les données, d’autres fois, ce n’est pas nécessaire parce que la recherche était financée par Nestlé en secret, donc ces questions du partage en sciences dures ou en sciences humaines, c’est assez concret. Je pense que c’est très intéressant de voir comment ce problème existe dans la recherche liée à la pratique, surtout dans vos pratiques. Comment est-il possible de partager vos connaissances ? Comment peut-on imaginer une plateforme ou un espace de partage de ce que vous avez appris à faire que les autres doivent réinventer, parce que chacun travaille dans son parcours spécifique. Il n’est pas du tout facile de partager quelque chose qui est spécifique. Cependant, je pense qu’il s’agit d’une question intéressante afin d’approcher celle de la recherche dans ces discipline.

Catherien Ailloud-Nicolas : Des réactions ?

Adrien Mondot : C’est une réaction qui part de mon expérience. En venant du milieu de la recherche scientifique, puisque j’étais informaticien à l’INRIA, j’avais pris des habitudes de publier des résultats, ce qui me semblait important dans une optique de partage avec la communauté, que ce soit des avancées ou des reculades, peu importe, mais au moins que ce soit publié. Et j’ai continué de pratiquer de cette manière après avoir changé de métier, donc penser des projets artistiques, autrement dit publier des outils que je concevais et ainsi que les résultats des recherches concernant leur utilité. Mais je me suis quand même vite retrouvé face à une problématique : il est de fait que partager ses recherches ne fait pas parti des pratiques du secteur du milieu culturel. Nous publions des spectacles, c’est sûr, ce sont des objets finis, mais pas du tout des processus, et je me suis fait quand même assez rapidement expliquer que, publier mes recherches n’était pas une chose à faire, parce que nous sommes dans un petit monde, et que si les résultats ne sont pas assez intéressants, nous risquons tout simplement de se griller. La prise de risque est donc peu récompensée par l’institution culturelle et elle est potentiellement dommageable. Voilà pourquoi une grande partie des recherches restent secrètes et sur le plateau, hors public.

Claire Bardainne : Je pense tout de même qu’il y a des communautés, dans nos secteurs, qui échangent sur des questions très précises et où l’information circule. Je fais référence en particulier à une lettre des régisseurs vidéo, où chacun peut poser une question, dont on est tous abonnés. Chacun peut poser une question et tout le monde répond. Cette manière de fonctionner balaye un champ assez incroyable de questions très techniques ; de quelle ampoule il faudrait pour tel usage par exemple, à des questions de logiciels plus complexes. Cela existe quand même, je pense qu’il y a une transposition qui s’est opérée de la culture internet et des réseaux par les outils, et il y a donc une culture et une façon de penser qui s’est déplacée. Dans tous les cas, dans le vécu, c’est comme ça que je le vois.

Adrien Mondot : Il y a aussi des questions d’auteur, de droits d’auteur qui sont toujours très complexes, et que j’ai découvert pareil, en débarquant dans l’art.

Joris Mathieu : Oui, et pour aller dans le sens de ce que disait Adrien à l’instant, la prise de risque concerne la temporalité de production d’un spectacle qui laisse peu de place à l’erreur et à l’échec, c’est-à-dire que lorsque nous sommes vraiment dans de la recherche fondamentale et pure, finalement, il est très risqué de l’engager immédiatement dans la temporalité de la fabrication d’un spectacle. Il y a des incertitudes concernant la réception. Nous avons du mal à quitter le registre de l’évaluation du « j’ai aimé / j’ai pas aimé » ou du « réussi / pas réussi ». C’est-à-dire que notre réception de spectateur face à une œuvre est quand même beaucoup conditionnée par ce sentiment qui naît, où l’on sent que quelque chose est abouti et le partage de la recherche. Il est vrai que c’est une problématique complexe, et dans notre secteur du spectacle vivant, les espaces où développer de la recherche pure, sans objectif de production, sont relativement rares.

Catherine Ailloud-Nicolas : Ce qui est dommage.

Joris Mathieu : Donc très souvent, nous nous appuyons sur des recherches déjà plus ou moins abouties et on les intègre à des projets d’écriture théâtrale. Cela reste un défi, comme si cette logique d’artisanat, se réapproprier des recherches qui ont été menées, qui ont développé des outils, des logiciels, et les intégrer à l’écriture du spectacle vivant, il y a déjà un enjeu fort. Dans la temporalité qui est la nôtre et qui est celle de la fabrication d’un spectacle, ce défi est déjà lourd à relever.

Julien Dubuc : Puis, les outils souvent développés, une fois qu’ils marchent, sont souvent très ciblés sur une contrainte due au spectacle auquel on a participé. Cela me semble compliqué de partager cet outil orienté de façon plus général, ou comment l’utiliser. Cela pose une multitude d’autres questions par la suite, même d’avoir un outil manipulable par quelqu’un sans connaissance.

Nicholas Boudier : Puisqu’il y a souvent des questions de logiciels. C’est vrai que dans les scénographies que nous constituons, il s’agit plus d’objets et de matériel. La fabrication de ces objets doit se finaliser avant les répétitions. Nous passons aussi la réalisation de certains outils aux constructeurs et développeurs externes qui vont avoir les capacités techniques à réaliser l’objet. C’est aussi comment nous allons utiliser l’objet, puisque souvent, lorsque nous discutions avec les gens qui vont construire, nous avons ce rapport de construction et conception, nous y mettons beaucoup de précisions et quand les gens s’emparent du projet, ils ont dans l’élaboration beaucoup de contraintes.

C’est après, quand nous savons quel usage nous allons en faire, qu’il est possible de lâcher à certains endroits, ce qu’eux ne savent pas vraiment. Une loupe qui fonctionnait en 2D, où là, nous avons mis en rapport du mouvement physique dans l’espace avec des logiciels, puisqu’il a fallu que nous développions un logiciel en parallèle. Toute la conception a été faite en amont ce qui a duré vraiment énormément de temps. Il a fallu faire des prototypes qui ne marchaient pas. Nous sommes passés par beaucoup de phases d’élaborations. Après, il y a eu le temps effectivement, quand l’objet est arrivé au plateau, de l’appréhender et de voir comment il allait être possible de le faire fonctionner. Parce que quand nous récupérons l’objet, souvent, on le détourne en fin de compte. Ensuite, il y a une deuxième phase, troisième phase. Ensuite, il y a les comédiens qui arrivent, bouleversent aussi les dispositifs et qui s’emparent de l’objet. Il est vrai qu’il y a deux temps : la constitution des objets comme le premier temps, la mise en œuvre en lien avec des gens qui sont très compétents, et le moment où nous allons s’emparer de tous ces éléments pour la mise en scène. C’est le deuxième temps.

Nicolas Rosette : Effectivement, ce que Nicolas Boudier évoque et ce qu’on a pu ressentir c’est qu’il y a des choses qui évoluent dans les processus de travail et pas seulement dans le fait que maintenant, il y a des informaticiens dans les équipes et que les informaticiens sont des créateurs comme les autres. Pour revenir à cette question, qui a été abordée juste avant, celle de la recherche, le fait d’aller produire des outils et de partager cette recherche ainsi que les outils, cela est souvent assez difficile, parce qu’il s’agit souvent d’objets très précis, qui sont souvent prévus pour un spectacle. Cela fonctionnerait comme des prototypes extrêmement dédiés et, effectivement, il peut se trouver qu’un prototype extrêmement spécifique puisse avoir des opportunités d’une diffusion plus large, en se disant « c’est pas mal ce que j’ai fait, ça pourrait servir à d’autres, j’ai une matrice qui pourrait être un peu plus ouverte », effectivement, cela commence à poser d’autres problèmes puisque le temps de la recherche dans la création d’un spectacle ne donne pas le temps d’aller développer plus loin l’outil pour les autres. Je pense, par exemple, au collectif IDUNN qui a développé un outil de gestion de la vidéo en temps réel pour leur spectacle, qui était potentiellement ouvert et l’informaticien du collectif les a quittés pour aller fonder une société, afin de développer ce logiciel qui s’appelle Millumin. Vous le connaissez car il s’agit d’un logiciel qui a eu un succès assez rapide du côté des artistes. Il a été pensé par et pour des artistes, mais a engendré un problème : pour pouvoir continuer la recherche et la rendre efficace pour tous, une personne a dû sacrifier son chemin artistique pour monter une société (et il n’est pas millionnaire).

Claire Bardainne : On a travaillé justement avec Millumin et l’équipe d’Amnon qui a élaboré la version 2 du logiciel étroitement avec notre spectacle, le Mouvement de l’air, et nous avons réalisé une sorte de troc. C’est-à-dire que nous étions leurs beta testeurs privilégiés, nous leur faisions des retours et ils faisaient évoluer leur logiciel en fonction de nos propres usages, quitte à les démocratiser par la suite. Mais la question que j’ai envie de poser et que nous nous posons par la même occasion puisqu’Adrien a créé le logiciel eMotion, pour ses spectacles au départ et les nôtres aujourd’hui, mais ce n’est pas un outil, il s’agit déjà la création. La question de partager les outils implique à un moment donné une limite qui est que non seulement c’est un outil qui est très dédié mais ce n’est plus un outil, c’est déjà le message, c’est déjà le contenu, c’est déjà porté. Le projet artistique est déjà porté dans l’outil et c’est bien la raison pour laquelle nous avons envie de faire nos propres outils. Si toutefois quelqu’un s’en empare, ce serait comme s’emparer d’une scène entière d’un spectacle d’une certaine façon, à certains endroits.

Adrien Mondot : Le eMotion a été l’outil que nous avons utilisé en interne dans la réalisation de nos spectacles, mais pendant longtemps il a été distribué gratuitement sur le site de la compagnie. Nous sommes toutefois tombés sur un petit souci, c’est que faire du support et de la documentation prend du temps et de l’énergie, et il n’y a pas de business model pour cela, on ne peut alors pas s’en sortir. Cette impasse n’était pas soluble. Il y a cette question également, de ce qui relève de l’ordre de la signature artistique, qui inclut les algorithmes ou pas.

Selena Savić : Je voulais insister sur le fait que le partage de la connaissance n’est pas seulement le partage des outils. C’est cet aspect qui est important dans cette discussion. Chacun a trouvé une solution à quelque chose et il y a différentes manières de le partager. Ce n’est pas seulement qu’on peut donner tout à tout le monde et je ne propose surtout pas que tout soit transparent et que nous devons tout expliquer. La manière dont nous sommes arrivés à élaborer un outil représente trop d’information que nous ne pouvons pas récupérer. Et cela pose aussi la question du public : qui est-il ? Quand quiconque publies ses outils, cette personne voit que le public représente peut être de potentiels créateurs voulant la copier et si elle publie dans les magazines scientifiques, le public ne va pas du tout être intéressé par ça, puisque ce qui aura été trouvé – par exemple les gens qui développent les softwares, si un software spécifique qui est fait pour le théâtre leur est présenté, peut-être que pour eux ce ne sera pas vraiment révolutionnaire. Ils n’ont pas peut-être les mêmes problèmes et l’outil n’est pas innovant. Vous voyez, je pense qu’il y a différents publics à qui on s’adresse avec cette recherche. Et c’est cela qu’on doit penser, je n’ai pas de solution.

Catherine Ailloud-Nicolas : Alors, puisqu’on parle du public, dans tout ce qu’on a entendu depuis ce matin, que c’est comme si vous déplaciez le centre de gravité vers les spectateurs. On a l’impression qu’il y a l’œuvre évidemment, mais que ce qui vous préoccupe avant tout ou non, c’est la notion de sensation du spectateur ou de lui faire vivre une expérience particulière. Parce que finalement, nous pouvons être dans la recherche de le mettre en immersion et à travers un casque de l’emmener vers une autre perception.

Je pense que finalement quand nous montrons des écrans, c’est comme si l’on fragmentait. C’est une autre réalité que l’on montre. Est-ce que cette recherche là, vous avez l’impression qu’elle vient du constat qu’il a eu finalement une forme d’échec d’une sorte de forme de théâtre qui mettrait le public dans une forme de passivité ou d’un faux réel et où il vaudrait mieux finalement transgresser le réel pour le faire à nouveau voyager, réfléchir etc. ?

Joris Mathieu : Je pense que ce n’est pas qu’une question de forme, c’est-à-dire qu’on ne peut pas dire que le théâtre échoue parce qu’il n’utilise pas de technologie en scène pour dépasser quelque chose. Je pense que lorsqu’on emploie ces outils sur la scène, on peut tomber dans les mêmes écueils que d’autres formes, c’est-à-dire que la vraie différence est d’être dans l’expérience littérale ou l’expérience littéraire. Littérale, dans l’idée d’un message universellement lisible par tous qui nous rend assez passif parce que ça nous parvient, on le reçoit, cela rentre dans nos oreilles et dans nos yeux, on ressort, on a bien tout compris mais on ne l’a pas transcendé. L’expérience littéraire, quel que soit sa forme scénique, sa traduction scénique, va nous plonger en immersion dans un univers, souvent à l’intérieur, je dirais de l’espace mental de l’auteur, et elle va nous demander d’interpréter, et je crois que oui, cela permet de réactiver parfois l’apparition d’outils qu’on emploie sur la scène avant de troubler le réel. Elle bouleverse les habitudes de spectateur. Nous sommes déplacés, nous n’avons pas les mêmes repères que d’habitude, ce qui nous invite à nous positionner différemment. Après, est-ce que c’est le trouble du réel ? Si je prends un exemple précis, la question d’Hikikomori ou le prochain projet Artefact[9] notre environnement est ultra technologique, on le sait, ce n’est pas une nouveauté. On l’observe tous et il est bien évident qu’à travers les formes, en tout cas l’expérience d’Hikikomori, par exemple, qui utilise le casque pour isoler les spectateurs entre eux, avec trois narrations différentes sur la même image, donc la question polysémique : comment une image est interprétable de différentes manières et comment on vit cette expérience ensemble, ce qui, cela dit, semble être un fondamental de l’art théâtral, de se dire, on est dans la salle et on regarde quelque chose et tout le monde en a une interprétation subjective.

Eh bien nous, il nous a semblé qu’on était à un moment charnière où c’était important de le réaffirmer, même par l’expérience concrète, en disant, il y a trois narrations différentes, il pourrait y en avoir trois, quatre, cinq, six, c’est-à-dire qu’un déroulé n’est pas linéaire, parce qu’on était souvent confrontés à des retours qui étaient la peur de ne pas avoir compris, ce qui revient régulièrement et qui est une espèce d’angoisse qui frappe les spectateurs et souvent aussi les jeunes spectateurs. Le rejet de formes qui ne sont pas explicites et qui demandent un effort, et cet effort, tous au quotidien, on sent que souvent on peine à le produire, parce qu’il faut comprendre et travailler notre esprit etc. Finalement la fonction expérience du théâtre, si je reviens sur Hikikomori et la séparation au casque, c’est aussi en salle que ça se passe, dans le sens où cette société où l’on arrive à être tous réunis dans un même endroit et peut-être se rendre compte seulement au bout de deux heures qu’on a oublié qu’on était ensemble, parce que chacun est plongé dans une vie individuelle très riche, nourrie par des éléments extérieurs, que ce soit la relation qu’on entretient avec nos écrans ou avec nos livres. Cette expérience vécue dans l’espace théâtrale nous interpelle directement sur quelle société on a envie de construire, quelle relation à l’altérité, qu’est-ce qui nous manque quand on n’est plus ensemble et qu’on est coupé de l’autre? Ce n’est pas le réel qui est troublé, c’est le réel auquel on se confronte en fait, parce que c’est le réel qu’on est en train de construire. Je n’ai pas tellement l’impression qu’on transgresse le réel, mais plutôt qu’on crée un spectacle du réel ou d’un réel possible dans un futur très proche, légèrement anticipé et que le théâtre devient politique parce qu’il se confronte à ce qu’il est en train de produire.

Nicolas Boudier : Nous sommes dans une nouvelle dimension de la 3D qui permet l’immersion et l’intégration du spectateur dans ces mondes virtuels.

Catherien Ailloud-Nicolas : INVIVO ?

Julien Dubuc : Si on fait de l’immersion, c’est tout simplement parce que ça nous touche. Ce sont les spectacles qu’on a pu traverser, les choses qui nous nourrissent, souvent, sont liées à un rapport au spectateur très singulier et dans tous les cas les sensations. Ces dispositifs sont porteurs d’émotions et on trouve ça très beau dans une salle, de pouvoir chuchoter à l’oreille du spectateur. Je trouve que c’est un luxe que nous amène ces outils-là car il permet de parler d’individus mais dans la collectivité.

Catherine Ailloud-Nicolas : Est-ce qu’il n’y a pas le risque de fragmenter la communauté des spectateurs et de créer justement un désir du spectateur d’être tout seul avec son casque. On fabrique un confort de ça. C’est provocateur comme question…

Joris Mathieu : La question est juste, on se l’est effectivement posée au départ, on partait du postulat qu’en expérimentant la frustration et la privation, c’est-à-dire le fait que tout le monde sait qu’il y a trois narrations mais qu’on en perçoit qu’une. On confronte des publics jeunes, dès huit ans, avec des adultes qui sont mélangés dans la salle avec différentes narrations. Cette question-là était centrale et le pari c’était que quand on enlève le casque et comme on n’a pas vécu la même chose on va se raconter ces narrations. Un enfant de huit ans va pouvoir raconter librement l’histoire qu’il a vécue, qu’il s’est raconté parce qu’il sait aussi que ses parents n’ont pas entendu la même chose. Évidemment, c’est complexe mais les retours que nous avons eu sur la tournée de la saison dernière sont variables. Je suis heureux qu’il n’y a pas de validité absolue de l’expérience. Dans le rapport scolaire, nous nous sommes rendu compte que les enseignants qui venaient avec leur classe, à qui on demandait de ne pas écouter le même récit que leurs élèves, cela propose quelque chose de nouveau dans leur travail, un temps qui n’existait pas jusque-là, où l’échange n’est pas basé sur la relation de la validité de l’expérience, c’est-à-dire : « est-ce qu’on a bien compris ? », « qu’est-ce qu’on a compris ? » etc. Il n’y a plus cette perception de l’élève qui craint d’avoir une mauvaise lecture. En revanche, il y a un espace libre d’échanges qui était assez riche et assez intéressant. Puis, il y a toute cette question du transfert : « moi j’ai entendu ceci, mais qu’est-ce qu’a entendu l’autre ? » et ce que moi j’ai discerné et que j’ai trouvé extrêmement anxiogène est-ce que le gamin l’a entendu de la même manière, l’a vécu de la même manière? une richesse assez forte et en tout cas le pari qui était fait au départ. Nous sommes tous ensemble, nous partageons un même moment, mais nous sommes plongés dans une relation intime avec l’œuvre pendant le temps que dure la représentation et le temps commun est après, au moment où l’on échange où l’on débat et où l’on en parle.

Chloé Dumas : J’ai également l’impression que la transgression concerne des codes et que le désir du spectateur est déterminé par des codes. Pour le moment, nous sommes bien loin de dépasser les codes. Toute cette année, on va animer des ateliers avec des lycéens et pour le moment c’est moi qui m’en suis occupée. Il y a deux semaines, j’étais en atelier avec eux. J’ai expliqué un peu le projet qu’il se fonde sur la vidéo et le son. Tout à coup, il y a une lycéenne qui m’a regardé avec un peu d’horreur et qui m’a dit « il n’y aura pas de personnage ? », et je lui ai dit « non ». En tout cas, pas comme vous avez l’habitude qu’ils soient.

Cette question a enclenché une conversation vraiment très intéressante avec eux. Ils font du théâtre comme des spectateurs, c’est-à-dire, ils pensent toujours à ce que cela va produire et ils se mettent tout le temps dans la peau du spectateur. Puis au bout d’un moment, il y a une autre élève qui m’a dit : « ceci nous fait peur parce qu’on n’a pas l’habitude ». Je pense qu’elle voulait me rassurer parce que j’étais en train de paniquer, de me dire, qu’est-ce qu’on va faire, etc. Ils vont être amenés à un travail de médiation auprès des gens qui vont venir les voir, auprès de leurs parents, de leurs amis etc. Ils vont leur expliquer quelle est la démarche et en fait ça engendre un autre processus pour le spectateur. Peut-être que dans vingt ans les choses auront évolué, peut-être que ce sera plus commun ou plus connu, on ne pourra pas dire la même chose, mais en tout cas maintenant, même si on l’a vu dans les présentations de ce matin c’est encore nouveau pour beaucoup de spectateurs.

Catherine Ailloud-Nicolas : Cela dit, on voit aussi se développer ce type de pratique, par exemple avec des casques, pour des spectacles. La question que je me pose, est : « est-ce qu’il y a finalement une sorte de désir inconscient, d’avoir un spectacle pour soi, de se faire chuchoter à l’oreille », (c’est pour ça que je trouve très intéressant ce que tu dis sur la conscience du rapport entre la forme et ce que l’on raconte), c’est-à-dire, la forme créée pour créer après de la discussion, c’est d’une prise de conscience d’un désir possible de cette forme.

Julien Dubuc : Je pense que le théâtre ne doit pas nier le monde dans lequel nous sommes. Par exemple, la première création qui était pour dix spectateurs au casque, les gens étaient ensemble mais ne se voyaient pas forcément et étaient très isolés par le casque. Il y avait une scène de métro. On se pose la question de ce que veut dire aujourd’hui d’être dans le métro, qu’est-ce qui se passe concrètement, aujourd’hui, mise à part des gens qui ont des écouteurs ? Là, la seule différence c’est que nous, on leur fait écouter la même chose, et peut-être que derrière ils vont s’interroger quand ils sont dans le métro. L’idée, ce n’est pas avec le casque de rompre le lien et de dire voilà on est que des individus, mais c’est plus d’interroger l’individu au sein de la société. Et notre création d’après Blackout, c’était pour un spectateur au casque et au smartphone, et la thématique était le blackout et la perte de connexion et d’énergie. Pourquoi on l’a fait pour un spectateur ? Justement aussi pour parler de la société d’aujourd’hui et pour après créer un dialogue avec les gens et essayer d’échanger avec eux autour de ça, comme un élément déclencheur.

Selena Savić : En effet, pourquoi pas faire un spectacle pour une personne, qu’est-ce que ça change dans le théâtre ? Parce que vous voyez le bâtiment du théâtre, c’était sa première technologie et le fait que vous êtes assis comme ça, c’est parce qu’on ne pouvait pas faire mieux. C’était la meilleure solution pour avoir du public et pour avoir plus de place, pour pouvoir vendre plus de billets. Alors le design du théâtre aujourd’hui, standard, ça vient d’une idée très ancienne, quand on n’avait pas de casques, c’est simplement comme ça !

Catherine Ailloud-Nicolas : Dernière question et puis je vous donnerai la parole. L’argument qu’on sort souvent comme argument critique, c’est la question de l’acteur. Avec l’idée que l’acteur se trouve enfermé dans la technique, qu’il n’a pas sa liberté à l’intérieur du dispositif, qu’il est obligé de faire avec la technique, etc. Cette question-là, qu’on doit vous poser mille fois, comment est-ce que vous la pensez, vous la résolvez ?

Claire Bardainne : On a un tout petit peu commencé à l’évoquer tout à l’heure. Les outils de génération d’images, donc des images qui ne sont pas figuratives et qui ne sont pas des captations du réel, ni en temps réel, ni en différé d’ailleurs, toutes ces images et ces points qu’on voit, c’est généré en direct et c’est animé en direct. Ça veut dire quoi ? Cela signifie qu’on s’écoute, ce n’est pas le danseur qui se cale, qui va répéter pendant une journée pour se caler sur un mouvement de l’image. C’est véritablement un travail d’écoute. Et c’est vraiment ce qu’on revendique avec Adrien, c’est cette recherche-là, d’un numérique vivant, je ne sais pas comment le dire autrement, mais qui soit vraiment capable des mêmes qualités d’interprétation qu’un acteur ou qu’un danseur. Après, effectivement, on se rend compte que c’est plus pratique de fixer certains éléments mais on part vraiment dans le processus de création d’improvisations où l’on joue ensemble. Toutefois, il serait naïf de dire que ce n’est pas une contrainte, et que ce n’est pas un langage à apprendre. Parce-que, pour le danseur sur scène, c’est un langage à apprendre et c’est une transposition à faire. Apprendre à comprendre, c’est exactement ce que vous évoquiez tout à l’heure avec la coprésence avec une illusion holographique, c’est apprendre à comprendre quelle est la place qu’on a dans l’image, et comment on s’inscrit et qu’est-ce que l’on donne à voir. C’est un peu dur au départ, et cela ne vient pas tout de suite. Nous, on a aussi eu des problèmes de nausée, c’est-à-dire, qu’une danseuse dans la boîte de Hakanai, qui était là juste pour nous aider à travailler et qui n’était pas la danseuse principale qui a l’habitude, elle est partie en courant aux toilettes et puis elle est revenue. En effet, les images qu’on utilise génère des sensations, ça génère des émotions mais ça génère d’abord des sensations, des vertiges, on est vraiment dans les montagnes russes. Et le dernier aspect que j’aimerais peut-être retranscrire, les images dans nos projets sont effectivement grandes, elles bougent beaucoup, il faut faire le poids. Pour nous c’est un vrai enjeu et on n’y arrive pas tout le temps.

Catherine Ailloud-Nicolas : De lutter contre l’image ?

Claire Bardainne : La présence du corps est nécessaire. Il ne s’agit pas de lutte, ni de conflit. Le corps doit faire le poids. Les corps et les gestes banals, sont très difficiles à faire exister sur scène en présence des images qui sont extraordinaires. Nous devons aller chercher une virtuosité et un corps qui est lui aussi extraordinaire d’une façon ou d’une autre. D’où notre intérêt pour le cirque, pour le hip hop, et pour l’augmentation des dimensions possibles au corps, en allant s’élever dans les airs. Nous n’avons pas fini de chercher car nous n’avons pas complètement trouvé.

Adrien Mondot : Ce qui est important de comprendre qu’un spectacle est un objet vivant tout au long de sa vie de diffusion aussi bien que pendant des répétitions. Si on joue la cinquantième fois, on n’aborde plus du tout de la même manière certains éléments. Si le numérique permet d’intégrer certaines composantes c’est précieux.

Joris Mathieu : En ce qui nous concerne, les interprètes sont des interprètes comme dans tout autre spectacle. D’abord, Hikikomori est une écriture spécifique que j’ai écrit en même temps que les répétitions. Néanmoins, le plus souvent on part de grands textes. On travaille sur Gombrowicz, Volodine, Maïakovski, des auteurs qui sont des auteurs de littérature et les questions qu’on se pose sont des questions d’interprète, qui porte sur scène et qui incarne sur scène. Cependant, l’approche qui est la nôtre, que je pourrais définir comme un théâtre de narration puisqu’on est dans une approche narrative avec des voix qui sont finalement plus dans du récit que dans du dialogue. La différence majeure concerne l’acteur en scène qui est peu porteur du texte par le dialogue ce qui change peut-être par rapport à d’autres formes théâtrales. Chez nous, ce n’est pas par le dialogue que l’action avance. Par conséquent, le moteur principal pour l’acteur n’est pas la voix et sa façon de porter le texte ou de faire avancer l’action par le dialogue, mais l’état de présence, l’incarnation ou sa désincarnation. C’est également l’un de nos sujets d’étude. C’est comment le corps disparaît, comment la chair se désincarne, comment l’humain peut-être, est en train de disparaître, de s’estomper. Toutefois, l’approche est forcément différente. Je suis d’accord avec ce que dit Claire, c’est-à-dire qu’on ne peut pas dire que c’est une contrainte, c’est un apprentissage. Notre particularité, c’est qu’à l’origine, c’était un collectif d’acteurs. Les trois comédiens principaux avec lesquels je travaille ont créé cette compagnie il y a dix-neuf ans. C’est un chemin qu’on a fait ensemble. Cela veut dire que c’est un chemin où ils ont participé à l’écriture qui est la nôtre aujourd’hui, en déplaçant aussi leur façon d’envisager leur rapport à la scène. C’est pour ça que je disais tout à l’heure, « être en scène » plutôt que « d’être sur scène ». Il n’est pas question de juste d’une formule, c’est être en scène pour être observé plutôt que pour adresser quelque chose, c’est-à-dire que dans nos spectacles, les spectateurs sont plutôt en regard et en observation. Ils sont en train de vivre quelque chose plutôt que recevoir quelque chose. Et leur concentration est plutôt, sur eux-mêmes, sur leur propre bulle, leur sphère, ou une sphère, un peu plus élargie qui englobe leur partenaire de jeux, et le mur, il est là.

Alexia Chandon-Piazza : Par conséquent je vais en effet parler de mon expérience très personnelle, je pense que ça ne vaut pas pour plein d’autres comédiens. A mon avis, il y a différentes choses par rapport à la question de l’interprétation : pour moi l’interprétation avec des outils numériques est différente de celle qu’on a l’habitude, par exemple, d’apprendre à l’école. Mais au même titre que c’est différent de jouer face à la caméra, d’enregistrer un texte au micro pour faire une voix off ou pour doubler un dessin animé, enfin on ne va pas chercher les mêmes choses. Et les outils qu’on va utiliser sont différents à chaque fois. Ensuite, je crois qu’effectivement, pour pouvoir travailler avec des outils technologiques, il faut accepter de se décentrer. Parce-que quand on est comédien on a souvent l’impression que ça tourne autour de nous, et que la lumière, le son etc., ça vient en plus de nous. Là, dans le travail qu’on fait avec le collectif, ce n’est pas vrai. C’est-à-dire que la lumière ou la vidéo, est aussi importante que moi et c’est comme un partenaire de jeu. Quand je suis sur scène avec d’autres comédiens je joue avec eux. Là, c’est pareil, je joue avec la lumière, alors forcément elle a ses propres contraintes avec le son… Personnellement, je trouve ça passionnant. Le dernier aspect dont je voulais parler, c’est qu’on fait travailler des comédiens, moi il n’y a personne qui me fait travailler ! Je suis dans le processus de création dès le début, et c’est important, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de frustration.

Catherine Ailloud-Nicolas: Il n’y a pas de metteur en scène ?

Alexia Chandon-Piazza : Non, on travaille collectivement. Pour moi ce n’est plus un travail juste d’interprétation, c’est un travail qui va au-delà de ça. Et moi, c’est ça qui m’intéresse.

Au moment où je suis sur scène, il y a eu tout ce qui s’est passé auparavant, j’entends tout le processus de création. Au moment où je suis sur scène, je sais que là, il va se passer cela ou cela et il faut que je sois ultra disponible pour que ça fonctionne. Je trouve cet aspect-là excitant et c’est finalement une autre forme d’excitation que celle qu’on peut ressentir quand on est comédien et qu’on sait qu’on a une longue tirade et qui, moi personnellement, m’intéresse moins. J’aime bien quand il y a une médiation entre moi et le public ou entre moi et la caméra ou ce.

Nicolas Rosette : Ce qu’on peut pointer sur le début de la question « est-ce que tous ces outils technologiques ne créent pas de contraintes complètement [j’allais dire bloquantes] pour le comédien », je pense que le comédien dans ces situations-là, lorsqu’il est au plateau ou dans une situation d’enregistrement préalable ou de répétition avec notamment ce que tu évoquais « les outils », je disais à Adrien, ça m’évoque très clairement les agrès des circassiens. C’est-à-dire que jusqu’à maîtriser quand on est sur un trapèze et qu’on le découvre et qu’on doit le maîtriser ou quand on commence à s’emparer d’un de vos objets pour jouer dans tous les sens du mot avec jusqu’à pouvoir produire des formes, on est dans le travail de l’acrobate, du circassien, du danseur, donc, rien de neuf quelque part. Et que le comédien soit contraint, par des directives parfois très dures, d’un metteur en scène qui a des visions extrêmement serrées ou parce qu’il a des marqueurs dictés par la caméra, tu ne peux pas sortir du champ. Finalement, on n’est pas dans des choses qui sont nouvelles à cet endroit-là. Il est vrai que nous au quotidien, nous spectateurs potentiels, on est beaucoup plus aliénés par la technologie, que des comédiens en création ou même en jeu, au plateau. Voilà, le moment où vous êtes au plateau, votre téléphone est éteint, il n’y a plus de mails à vérifier. Je dis ça avec humour, mais on va projeter une espèce de « sur-contrainte » sur le comédien, alors qu’en fait, c’est peut-être plutôt nous qui sommes dans ce schéma de très grande crainte, déjà dans notre vie. Il y a peut-être ce phasage-là. Je n’ai pas eu le temps d’intervenir sur la question de la solitude : que penser de la solitude de ces lecteurs assidus de romans, voilà si on rembobine un petit peu quand même…

Catherine Ailloud-Nicolas : Après, ce n’est pas la fonction de la lecture d’être une communauté, enfin ça l’a été… L’une des affirmations du théâtre, c’est quand même de rassembler des gens.

Nicolas Rosette : Oui, alors pour le coup, peut-être qu’on pourra glisser sur les expériences que vous allez faire avec les casques VR etc., mais, avant de passer par Joris par exemple, l’expérience d’Hikikomori, c’est la mise en dialogue après le spectacle, quand on traverse, j’allais dire le labyrinthe d’INVIVO, le spectacle installation qui s’appelle Blackout, évidemment quand on sort, la première chose qu’on a envie de faire c’est de parler et d’échanger sur ce voyage qu’on vient de faire.

Julien Dubuc : Mini chose sur le rapport au travail, moi je pense que la clef, c’est la patience, l’écoute et la communication. C’est-à-dire que souvent, on est loin, des gens sont dans le noir, il y en a qui sont derrière des machines, et souvent, on s’attend beaucoup… De fait, la clef c’est la patience et l’écoute. Parce-que ça peut être très long de mettre en place une vidéo ou de mettre en place un son.

Joris Mathieu : Après, juste pour préciser sur la question des casques, par exemple, si on utilise les casques sur Hikikomori, c’est parce que c’est une technique qui nous permet une triple narration donc un travail sur la polysémie. D’abord, c’est l’objet qui impose cette approche-là. Utiliser un casque pour un spectacle ne veut pas dire que l’on pense que le théâtre devrait systématiquement être sous casque ou que c’est la seule forme possible dans le futur du théâtre. Utiliser un casque, c’est aussi la question de la solitude et de la communauté. Je reviens sur ce que je disais toute à l’heure sur la sensation de perte, c’est que peut-être, être réuni aujourd’hui en salle, ne signifie pas nécessairement qu’on forme réellement une communauté ou qu’on est en train de continuer à poursuivre un travail commun collectif pour qu’une communauté existe, et que cette sensation de privation du groupe, d’isolement, elle a un effet cathartique comme dans les gènes du théâtre.

Claire Bardainne : J’ai l’impression que le travail qu’on mène ne prête pas forcément à la discussion, c’est-à-dire que l’on n’utilise pas de mots dans les spectacles et ce n’est pas forcément les mots qui sont la façon de partager dans l’après coup. Mais, on a eu envie justement de faire des installations autonomes pour que les spectateurs rentrent dans le décor, deviennent danseurs, se filment, soient spectateurs les uns des autres, et justement créent un espace de déplacement et de décalage sur un même objet artistique, qui est le nôtre. Et on continue, comme ça, à alterner une création spectaculaire et une création plutôt d’ordre d’installation où les gens sont dans les mêmes objets graphiques, mais à un endroit différent. Ils jouent ensemble. Je crois que finalement, en l’entendant, je me dis que ça a peut-être cette valeur-là, non pas de se parler après le spectacle, mais de danser ensemble.

Transcription par Rébecca Pierrot

Mise en forme par Rébecca Pierrot et Izabella Pluta

[1] Centre Dramatique National (Lyon)

[2] Pepper’s ghost (spectre/fantôme de Pepper en français) : technique d’illusion d’optique utilisée dans l’art scénique, dans laquelle une plaque semi-réfléchissante couplée à un travail d’éclairage permet de faire croire à l’apparition d’objets.

[3] Antoine Volodine, né en 1950, est le principal pseudonyme d’un auteur et romancier français. L’originalité des écrits d’Antoine Volodine a souvent conduit la critique à le présenter comme inclassable dans le milieu de l’écriture contemporaine, alors que celui-ci revendique l’émergence d’une nouvelle catégorie littéraire : le « post-exotisme ». Ses écrits déploient un univers singulier et onirique, à la lisière du fantastique, mais marqué par l’engagement politique. Son ouvrage Des anges mineurs, paru en 1999, lui vaut le prix Wepler et le prix du Livre Inter 2000, tandis qu’il reçoit le prix Medicis pour son livre Terminus radieux, en 2014.

[4]Philip Kindred Dick est un auteur américain de romans, de nouvelles et d’essais de science-fiction, né le 16 décembre 1928 et mort le 2 mars 1982. Il est l’auteur de 48 romans et d’une centaine de nouvelles, dont plusieurs ont fait l’objet d’adaptations cinématographiques, telles que Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (Ridley Scoot, 1982), qui marque le début de sa reconnaissance par le public américain. L’auteur a reçu de nombreux prix littéraires, comme le prix Hugo pour Le Maître du Haut Château, publié en 1962, et le prix John-Wood-Campbell Memorial pour Coulez mes larmes, dit le policier, en 1970. Son œuvre est traversée par un questionnement sur la nature de la réalité, ainsi que la perception de celle-ci par l’être humain, postulant une manipulation de la réalité par le pouvoir, ce qui donne une forte dimension politique à son travail. Les thèmes inhérents à celui-ci sont la manipulation de la réalité, la perception, les troubles de la perception, les drogues et le pouvoir, qui façonnent un univers littéraire sombre, complexe et sinueux, qui s’inscrit dans les genres de la dystopie et de la science-fiction.

[5] Hikimori, Ecriture et mise en scène : Joris Mathieu, avec le collectif artistique Haut et court, première : le 08 janvier 2016 au CDN (centre nouvelle génération) de Lyon.

[6] Jacques Polieri, né en 1928 et mort , est un metteur en scène français, fondateur avec Le Corbusier du Festival de l’art d’avant-garde. Considéré comme un artiste précurseur, son œuvre est variée et multiple, s’étendant de l’abstrait au réalisme médiatique, et produisant, depuis 1980, des mises en scène de spectacles multimédias agrémentées de vidéotransmissions intercontinentales, à base d’images générées par des ordinateurs et projetées sur des écrans, ou d’hologrammes. Ses recherches, concernant le champ de l’audio-vidéo et de la mise en espace de l’acte de fiction, remettent en cause nombre d’idées reçues, et bouleversent le fondement du genre et du lieu de représentation. Créateur d’une scénographie moderne, il a inventé des lieux scéniques de conception révolutionnaire, notamment un « théâtre à scènes annulaires » pour la maison de la culture de Grenoble en 1968, et le « théâtre du mouvement total » de l’exposition universelle de 1970 d’Osaka.

[7] ENSATT : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (Lyon)

[8] École du Fresnoy : Ouvert en octobre 1997 à Tourcoing en France, Le Fresnoy est un établissement de formation artistique audiovisuelle, dont la conception et la direction artistique et pédagogique ont été confiées à Alain Fleischer. Considéré comme un lieu d’études, mais également de production, l’objectif de l’école est de permettre à de jeunes créateurs de réaliser des œuvres avec des moyens techniques professionnels, sous la direction d’artistes reconnus, et dans un large décloisonnement des différents moyens d’expression.

[9] Artefact, mise en scène : Joris Mathieu, première : mars 2017, Espace Jean Legendre, France.

Pour citer cet article:

Catherine Ailloud-Nicolas, Nicolas Boudier, Claire Bardainne, Alexia Chandon-Piazza, Julien Dubuc, Chloé Dumas, Joris Mathieu, Adrien Mondot, Nicolas Rosette et Selena Savić, « Les nouvelles technologies au théâtre : pour quels effets dramaturgiques ? Table ronde », in Critiques. Regard sur la technologie dans le spectacle vivant. Carnet en ligne de Theatre in Progress, in Web: https://theatreinprogress.ch/?p=1396, mis en ligne le 2 septembre 2022, Théâtre Nouvelle Génération à Lyon©