Comédien et avatar. Vers une réinvention de l’espace de jeu. Entretien avec Victor Cuevas

Réalisé par Izabella PLUTA©

CRITIQUES. Regard sur la technologie dans le spectacle vivant. Carnet en ligne de Theatre in Progress avec Comité de lecture

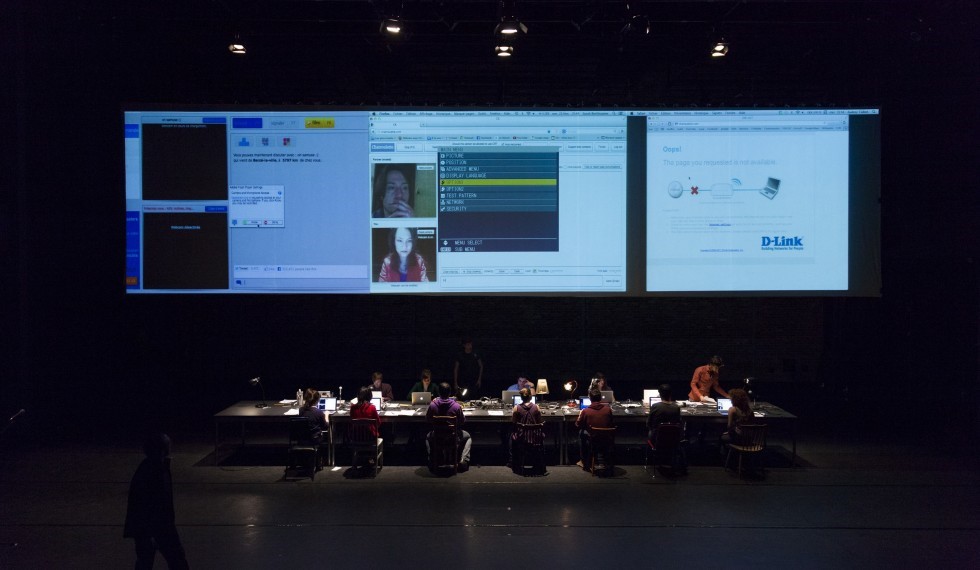

Victor Cuevas est un comédien mexicain qui après sa formation qu’il considère plutôt conventionnelle, s’est lancé dans l’expérimentation avec les différents dispositifs numériques et dans la recherche-création. Il nous fait part dans cet entretien de ses expériences technologiques, menées notamment à l’Université Paris 8 au Département Théâtre, dans le cadre de l’atelier-laboratoire Idéfi-Créatic[1]. Il les contextualise par rapport à sa formation initiale ainsi qu’à la formation continue qu’il a accomplie avec Ariane Mnouchkine et Yoshi Oïda, entre autres. Nous nous sommes rencontrés à l’occasion du projet Scène augmentée. Masque et avatar, notamment lors du Cluster Workshop 3, session de travail et de réflexion (6-7 mai 2016), réalisé à l’Université Paris 8. Victor Cuevas y a participé en tant que comédien et expérimentateur du dispositif et moi-même en tant qu’intervenante théorique.

Izabella Pluta : Pourriez-vous présenter votre formation d’acteur ?

Victor Cuevas : J’ai commencé ma formation en tant que comédien à Mexico auprès de metteurs en scène tels que Sara Zúniga, Felio Eliel, Joel Rangel, Alejandro Bichir et la Ligue Mexicaine d’Improvisation. Entre 2008 et 2015, je l’ai complétée en Europe en faisant de nombreux stages : avec le Théâtre du Soleil, Antagon TheaterAKtion, Yoshi Oïda, Odin Teatret, Horazio Czertok, Fréderic Ligier, Regina Ramsl, Thierry Salvatori, Mandoline Whittlesey, Andrew Morrish, Katja Mustonen, David Lakein et Ulla Mäkinen. En France, j’ai intégré l’Université Paris 8 où j’ai obtenu les diplômes en études théâtrales (Licence et Master). Lire la suite de Comédien et avatar/entretien avec Victor Cuevas